「稟議書の承認を待つ間に、競合他社に先を越されてしまった」「テレワークなのに、押印のためだけに出社している」。このような状況に心当たりはありませんか?申請書が今どこで止まっているのか分からず、確認に時間を取られるといった非効率は、単なる手間ではありません。それは社員の貴重な時間を奪い、意思決定の遅れを招く「見えないコスト」を生み出し、企業の成長スピードを蝕む深刻な経営課題です。

この記事では、こうした根深い課題を解決する業務改善プラットフォーム「kintone」のワークフロー機能(プロセス管理機能)に焦点を当てます。本記事を読めば、kintoneがどのように「承認の待ち時間」をなくし、ペーパーレス化を実現するのかが分かります。さらに、自社に最適なワークフローを構築するための具体的なステップから、導入を成功に導くためのコツまで網羅的に解説。生産性の向上と、迅速な意思決定が可能な組織へと変わるための、確かなヒントをお届けします。

kintoneの「プロセス管理機能」がワークフローの悩みを解決する理由

「ワークフローの電子化」や「システム導入」と聞くと、「専門知識が必要で難しそう」「自社で使いこなせるだろうか」と、つい身構えてしまうかもしれません。しかし、kintoneを使えば、プログラミングの知識がなくても、驚くほど簡単に、そして柔軟に自社だけの承認フローを構築できます。その理由を一つずつ紐解いていきましょう。

そもそもkintoneとは?

kintoneは、単なる情報管理ツールではありません。社内に散在するあらゆる情報を一元化し、業務プロセスそのものを改善するための「プラットフォーム」です。

多くの会社では、顧客リストはExcel、案件の進捗管理はスプレッドシート、日報はメール、そして稟議書は紙、といったように、情報がバラバラに管理されています。kintoneは、これら全ての情報を一つの場所に集約し、連携させることができます。

まるでレゴブロックのように、自社の業務に必要な「アプリ」という名のブロック(例えば「顧客管理アプリ」「案件管理アプリ」「交通費精算アプリ」など)を、プログラミング不要で自由に組み立て、自社にぴったりの業務システムを構築できるツールだとイメージしてください。

kintoneの基本機能とプロセス管理の位置づけ

kintoneの強力な点は、その基本機能の連携にあります。これをワークフローに当てはめて考えてみましょう。

1. 情報を溜める「データベース機能(アプリ)」 これは、申請書のフォーマットそのものです。例えば「交通費精算アプリ」には、日付、行き先、金額、領収書の添付ファイルといった項目(箱)を用意します。

2. 円滑なやり取りを促す「コミュニケーション機能」 申請内容に対して、「ここの経費の科目は〇〇で合っていますか?」といった質問や、「承認ありがとうございます!」といったやり取りを、申請書に紐づく形で行えます。メールやチャットのように、情報が流れていってしまうことがありません。

3. 業務の流れを自動化する「プロセス管理機能(ワークフロー)」 これが今回の主役です。1のアプリに申請内容が登録されると、あらかじめ設定したルート(例:申請者 → 課長 → 部長 → 経理担当者)に沿って、自動で次の承認者に通知を送り、回覧を進めてくれます。

この3つの機能が連携することで、単なる申請フォームではなく、コミュニケーションを取りながら自動で流れていく、生きたワークフローが実現するのです。

なぜExcelや紙ではダメなのか?kintoneとの比較

では、なぜ従来のExcelや紙の運用では限界があるのでしょうか。kintoneが可能にする世界と比較すると、その差は歴然です。

• 進捗の可視化:「あの件、どうなってる?」からの解放

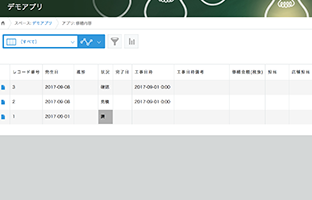

紙の書類やメールでの申請では、「あの稟議書、今どこまで進んでる?」「部長は今日出張だから、承認は明日以降か…」といった確認作業や待ち時間が日常的に発生します。kintoneなら、申請案件ごとに「上長承認待ち」「経理確認中」といったステータスがリアルタイムで表示されます。今、誰がボールを持っていて、どこで業務が滞留しているのかが一目瞭然になるため、無駄な確認作業がなくなり、プロセス全体のスピードが格段に向上します。

• 属人化の防止:「〇〇さんしか知らない」をなくす

「この金額の申請は、先にA部長の確認が必要」「B社の案件は、経理のCさんに一言伝えてから…」といった担当者しか知らない暗黙のルールは、業務非効率やミスの温床です。担当者が急に休んだり、異動・退職したりした途端、業務が完全にストップするリスクさえあります。kintoneでワークフローを組めば、承認ルートという「ルール」がシステムに統一され、誰もが同じ手順で、迷うことなく業務を進められます。

• 検索性とデータ活用:過去の資産を未来の改善へ

キャビネットの奥から去年の申請書を探し出したり、過去のメールを延々とスクロールしたり…そんな経験はありませんか?kintoneなら、プロジェクト名や申請日、金額といったキーワードで、過去の申請案件を瞬時に検索できます。さらに、蓄積されたデータは会社の貴重な資産となります。「どの部署からの申請が多いのか」「承認プロセスに平均何日かかっているのか」といったデータを自動でグラフ化し、分析することで、さらなる業務改善に繋げることが可能です。これは、ただ電子化するだけでは得られない、大きなメリットと言えるでしょう。

【導入事例で学ぶ】kintoneワークフローの具体的な活用シーン5選

kintoneのワークフロー機能は、特定の部署だけでなく、社内のあらゆる業務に応用できる柔軟性を持っています。ここでは、kintone導入によって実現する、業務が改善された後の世界を5つのシーンでご紹介します。

1. 見積書・稟議書の承認フロー

営業担当者はkintoneの「案件管理アプリ」から見積情報を作成。ボタン一つで「見積書・稟議書申請アプリ」に情報が連携されます。申請ボタンを押すと、kintoneが金額を自動で判断。「50万円未満なら課長へ」「50万円以上なら自動的に部長へ」といった条件分岐で、最適な承認ルートを自動で選択します。承認者にはスマートフォンに通知が届き、外出先からでも内容を確認し、コメントを付けて承認・差し戻しが可能に。意思決定のスピードが劇的に向上し、ビジネスチャンスを逃しません。

2. 交通費・経費精算

社員は移動の合間に、スマートフォンで領収書を撮影し、kintoneの「経費精算アプリ」に添付してそのまま申請。金額や日付を入力するだけで、面倒な手作業は一切不要です。上長もスマホで内容を確認し、承認ボタンをタップ。承認されたデータは経理担当者の一覧画面に自動で反映され、月末にはCSVファイルとして一括で出力し、会計ソフトにそのまま取り込めます。社員と経理、双方の負担を大幅に削減します。

3. 休暇・残業申請

社員がkintoneの「勤怠申請アプリ」から休暇申請を行うと、即座に上長へ通知が飛びます。上長が承認すると、連携サービスなどを利用して、その情報が自動でチームの共有カレンダー(GoogleカレンダーやOutlookカレンダーなど)に登録されます。「誰が」「いつ」休むのかがチーム全体でリアルタイムに可視化されるため、業務の引き継ぎや人員配置の調整がスムーズに行えます。

4. 問い合わせ管理・タスク管理

連携サービスなどを活用して、Webサイトのフォームや特定のメールアドレスに届いた問い合わせが、自動でkintoneの「問い合わせ管理アプリ」に登録され、「新規受付」というステータスになります。マネージャーは内容を確認し、担当者を割り当てるとステータスは「対応中」に変化。担当者は顧客とのやり取りをコメント欄に記録しながら対応を進め、完了したら「対応済み」に。対応状況や履歴がすべて可視化され、対応漏れや二重対応を確実に防ぎます。

5. 日報・週報の提出と確認

社員はkintoneの「日報アプリ」に、「今日の成果」「課題点」「明日の予定」といった構造化された項目に沿って入力。提出すると上長に通知が届き、上長は日報の各項目に対してコメント機能で的確なアドバイスや質問を返すことができます。やり取りは全て記録として残るため、部下の成長記録にもなります。さらに、蓄積された日報データから「訪問件数」や「商談化数」などを自動でグラフ化し、チーム全体の活動状況の分析にも活用できます。

明日からできる!kintoneでワークフローを構築する3つのステップと成功のコツ

「自社の業務でも活用できそうだ」と感じていただけたでしょうか。ここでは、実際にkintoneで失敗しないワークフローを構築するための、具体的な3つのステップと、その効果を最大化するための重要なコツを詳しくご紹介します。

ステップ1:現状の業務プロセスを徹底的に「見える化」する

多くの人が陥りがちなのが、いきなりツールを触り始めてしまうことです。しかし、成功への最も重要な第一歩は、現状の業務を正しく、そして客観的に理解することです。

まずは、いきなり全社の業務を対象にするのではなく、「交通費精算」や「備品購入申請」など、比較的身近でシンプルな業務を一つ選びましょう。そして、関係者(申請者、承認者、経理担当者など)を集め、以下の点をホワイトボードや付箋などを使って徹底的に書き出していきます。

• 誰が (Who): この業務に関わる全ての登場人物は誰か?(例:申請者、課長、部長、経理担当)

• 何をきっかけに (When): 何が起こったら、この業務はスタートするのか?(例:出張から帰着したら、備品の在庫がなくなったら)

• どのような情報で (What): 申請にはどんな情報が必要か?(例:日付、金額、行き先、購入品名、理由)現在使っている申請書の項目を全て書き出します。

• どのような順番で (How): 誰から誰へ、どのような順番で情報(書類)は渡っていくのか?承認ルートを書き出します。「もし〇〇円以上の場合は部長の承認も必要」といった、条件分岐のルールも全て洗い出します。

• どのように伝達しているか (How): 承認依頼は口頭か、メールか、書類を手渡ししているか?差し戻しはどのように行われているか?

この「見える化」のプロセスこそが、後々の手戻りを防ぎ、本当に現場で使われるシステムを設計するための設計図となります。

ステップ2:kintoneでワークフローの「骨格」を設定する

業務の流れが明確になったら、いよいよkintoneの設定です。プログラミングは一切不要。画面の指示に従って、先ほど書き出した設計図をシステムに落とし込んでいきます。設定する項目は主に以下の3つです。

1. ステータスを設定する(業務の「状態」を定義する)

「ステータス」とは、申請案件が今どのような状態にあるかを示すラベルです。これは、業務プロセスにおける「停車駅」だと考えてください。(例:「申請中」→「上長承認待ち」→「経理確認中」→「完了」/「差し戻し中」) このステータスを定義することで、誰が見ても案件の進捗が一目瞭然になります。

2. アクションを設定する(状態を動かす「ボタン」を作る)

「アクション」とは、あるステータスから次のステータスへ進めるための操作ボタンです。申請者が「申請する」ボタンを押すとステータスが「上長承認待ち」に変わり、上長が「承認する」ボタンを押すと「経理確認中」に変わる、といった流れを作ります。(例:「申請する」「承認する」「差し戻しする」「確認依頼を出す」) 誰が、どのステータスの時に、どのアクションボタンを押せるのかを細かく設定できます。

3. 作業者を設定する(誰がボールを持つかを決める)

各ステータスで、誰がアクションを実行できるのか(作業者)を割り当てます。(例:「上長承認待ち」ステータスの作業者は、申請者の所属する部署の「役職が課長以上のユーザー」) このように設定すれば、申請者の上長に自動で通知が届き、承認作業を依頼できます。個人を指定するだけでなく、「役職」や「グループ」単位で柔軟に設定できるのがkintoneの強みです。

ステップ3:スモールスタートで運用し、改善を続ける(PDCAサイクル)

最初から100点満点の完璧なフローは作れませんし、作る必要もありません。重要なのは、まずは小さな範囲で試してみて(スモールスタート)、現場のフィードバックを元に改善を重ねていくことです。

• Do(実行): まずは特定の部署や、新しいツールに前向きな数名のチームで試験的に運用を開始します。

• Check(評価): 実際に使ってもらい、「ここの項目名が分かりにくい」「この通知は不要だ」「こういう機能が欲しい」といった現場の生の声を集めます。定期的なヒアリングの場を設けたり、フィードバック用のアプリを別途用意したりするのも有効です。

• Act(改善): 集まったフィードバックを元に、設定を柔軟に見直します。kintoneは設定変更が容易なため、この改善サイクルをスピーディーに回すことができます。

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることが、形骸化せず、本当に業務に根付いたワークフローへと育てていくための鍵となります。

【失敗しないための成功のコツ】

• 目的を明確にする:「何のために電子化するのか?」という目的を関係者全員で共有しましょう。「承認スピードを平均3日から半日に短縮する」「ペーパーレス化で印刷コストを月5,000円削減する」など、具体的な目標を設定することが重要です。

• 現場を徹底的に巻き込む:システム担当者だけで作ったシステムは、まず使われません。現状プロセスの「見える化」や、試験運用の段階から、実際に業務を行う現場の担当者を巻き込み、「自分たちのためのシステムだ」という当事者意識を持ってもらうことが成功に不可欠です。

• 完璧を目指さない勇気を持つ:今の紙やExcelの複雑な業務フローを、最初から100%システムで再現しようとしないでください。まずは業務の根幹となる部分だけをシンプルに電子化し、「まずはやってみる」の精神で始めることが大切です。kintoneは後からいくらでも改善できるツールです。

まとめ

ワークフローの改善は、単に紙やハンコをなくす表面的な業務効率化で終わるものではありません。承認を待つ時間、書類を探す時間、進捗を確認する時間。これら「無駄な時間」は社員の情熱を削ぎ、創造性を奪います。この改善の本質は、こうした停滞感から社員を解放し、生まれた時間とエネルギーを、新企画の立案や顧客との対話、サービス品質の向上といった、人でなければできない付加価値の高い仕事に振り向ける環境を築くことです。社員が前向きに働ける組織は、意思決定が迅速化し、企業の競争力そのものが強化されます。

システムクレイスでは、お客様一社一社の課題に寄り添い、競争力強化に繋がる最適なワークフロー構築を伴走支援します。ぜひシステムクレイスまでお問い合わせください。

士業におけるkintoneの活用方法とは:専門性を活かすための効果的な活用方法を解説

士業におけるkintoneの活用方法とは:専門性を活かすための効果的な活用方法を解説

情報システム部門におけるkintoneの活用方法とは:効果的な活用方法を解説

情報システム部門におけるkintoneの活用方法とは:効果的な活用方法を解説

人事部門におけるkintoneの活用方法:採用からエンゲージメント向上までを支える基盤構築

人事部門におけるkintoneの活用方法:採用からエンゲージメント向上までを支える基盤構築

病院でのkintone活用方法とは:多職種連携と患者満足度を高める情報共有のポイント

病院でのkintone活用方法とは:多職種連携と患者満足度を高める情報共有のポイント

総務部門におけるkintoneの活用方法:バックオフィス改革のポイントを解説

総務部門におけるkintoneの活用方法:バックオフィス改革のポイントを解説

kintoneが実現する持続可能な自治体運営:住民ニーズに応える迅速な業務フロー構築法

kintoneが実現する持続可能な自治体運営:住民ニーズに応える迅速な業務フロー構築法

kintoneで始める「建設業向け」の活用術:現場の無駄を削減

kintoneで始める「建設業向け」の活用術:現場の無駄を削減

製造業におけるkintoneの活用ポイントとは?製造DXの第一ステップ

製造業におけるkintoneの活用ポイントとは?製造DXの第一ステップ

kintoneで実現する、正確でスピーディな請求・入金管理のポイント

kintoneで実現する、正確でスピーディな請求・入金管理のポイント

kintoneで「見える化」する予算管理のポイント

kintoneで「見える化」する予算管理のポイント

kintoneで始める

kintoneで始める kintoneで実現する、ファイル管理の効率化のポイントを解説

kintoneで実現する、ファイル管理の効率化のポイントを解説

kintoneを活用した文書管理のポイント

kintoneを活用した文書管理のポイント

kintoneを活用した備品管理のポイント

kintoneを活用した備品管理のポイント

kintoneで始める

kintoneで始める kintoneで実現する効率的なシフト管理方法とは

kintoneで実現する効率的なシフト管理方法とは