「毎月の勤怠集計を手作業で行っており、非常に非効率」「打刻ミスや申請漏れが多く、その管理に多くの時間を費やしている」――このような悩みを抱えている企業は決して少なくありません。特に中小企業では、依然としてスプレッドシートや紙による勤怠管理が多く、人的ミスや作業負担が大きな課題となっています。

本記事では、業務改善ツールとして注目されている「kintone」を活用し、勤怠管理を効率化する具体的な方法をわかりやすくご紹介いたします。アプリ開発のポイントや、導入時に役立つおすすめのプラグインもあわせて解説し、自社に最適な運用方法を見つけられるよう丁寧にナビゲートいたします。手間やミスのストレスから解放され、業務効率を大幅に改善するための第一歩を、ぜひ一緒に踏み出しましょう。

勤怠管理の“困った”を解決するkintone、その魅力とは

従来の勤怠管理は、紙のタイムカードやExcelなどを用いた手作業での運用が一般的でした。しかし近年では、リモートワークの普及や働き方改革の進展に伴い、リアルタイムでの勤怠状況の把握や、従業員ごとに異なる勤務形態への対応、さらに申請や承認のフローを効率化することなど、新たなニーズがますます高まってきています。

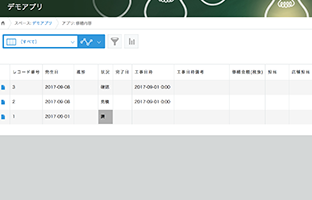

そこで注目を集めているのが、サイボウズが提供する業務改善プラットフォーム「kintone(キントーン)」です。kintoneは、ノーコード/ローコードによる柔軟なアプリ開発が可能で、専門的なプログラミング知識がなくても、ユーザー自身が自社の業務内容や運用スタイルに合わせた「勤怠管理アプリ」を構築できる点が大きな魅力となっています。

このkintoneを活用することで、以下のようなさまざまな効果が期待できます。

・リアルタイムでの勤怠データの記録・集計

・休暇申請や残業申請のアプリ上での完結

・承認ワークフローの自動化

・他の業務アプリとの連携による一元管理

特に中小企業にとって、kintoneの導入は非常に有効な手段といえます。その理由は、比較的低コストで導入できるうえ、自社の業務内容や運用ルールに合わせて、柔軟に最適化された勤怠管理システムを構築できる点にあります。現在、Excelを用いた勤怠管理に限界を感じている企業にとっては、kintoneの柔軟性や拡張性が大きな魅力となるでしょう。

さらに、勤怠データを蓄積・分析することで、従業員ごとの労働状況や業務負荷の可視化が可能になり、労務上のリスクを早期に察知・対処することにもつながります。働き方改革への対応や、36協定の遵守、コンプライアンスの観点からも、kintoneを活用した勤怠管理は、今後ますます重要性を増していくと考えられます。

kintoneで勤怠管理を始めるときに知っておきたい設計のポイント

kintoneで勤怠管理を行うためには、専用のアプリを構築する必要があります。ただし、すべてを一から作成する必要はありません。あらかじめ基本的な設計のポイントを理解しておけば、自社の業務内容に適したアプリを効率的かつ短期間で開発することが可能です。必要な機能や運用フローを明確にしたうえで構築を進めることで、実務に即した使いやすい勤怠管理システムを実現できます。

① 勤怠の打刻・申請項目の設計

まずは、「出勤・退勤の打刻」や「休憩時間の入力」、「残業・有給休暇・早退などの各種申請」といった勤怠管理の基本的な項目を、アプリ上でどのように管理するかを慎重に検討することが重要です。特に打刻については、モバイル端末から簡単に入力できることや、ワンクリックで操作が完了することが望ましいと言えます。また、入力ミスを防止するためには、必須項目の設定を行うとともに、選択式の入力項目を積極的に活用することが非常に効果的です。こうした工夫により、正確でスムーズな勤怠管理が実現できます。

② ワークフロー設計(承認フロー)

上長への申請や承認のプロセスは、kintoneの「プロセス管理」機能を活用することでスムーズに実装することが可能です。この機能を利用することで、これまで口頭やメールで行われていた承認業務を明確かつ一元的に管理できるようになり、申請から承認までの履歴をしっかりと記録として残すことができます。特に、有給休暇や残業申請などでは、社内のルールや規定に沿った適切な処理が求められるため、これらのルールを分かりやすく可視化した承認フローを設計することが非常に重要となります。こうした仕組みを整えることで、業務の透明性が向上し、トラブル防止にもつながります。

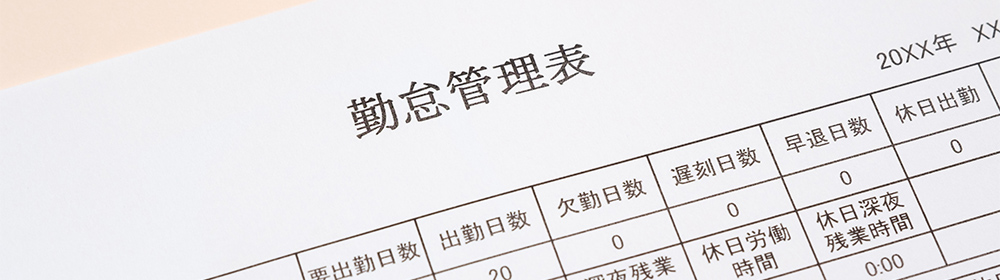

③ 月次集計の自動化

kintoneのレコード集計機能やフィールドの計算機能を活用することで、「月間の勤務時間」や「残業時間」といったデータを自動的に算出することが可能です。さらに、これらの集計結果をグラフなどで視覚的に表示することで、従業員の勤務状況をより一目で把握しやすくなります。加えて、kintoneの標準機能に加え、JavaScriptによるカスタマイズや専用プラグインを組み合わせることで、さらに高度な自動化や複雑な集計処理を実現することもできます。こうした機能を活用することで、勤怠管理の効率化と精度向上が期待できます。

④ 関連アプリとの連携

勤怠データは単独で管理するよりも、他の業務アプリと連携させることで、より大きな効果を発揮します。例えば、「プロジェクト別工数入力アプリ」や「給与明細アプリ」と連携することで、月次の処理作業を大幅に軽減することが可能です。

また、kintoneではアプリの複製やテンプレートの活用が容易にできるため、試行錯誤を重ねながら自社に最適な勤怠管理の仕組みを段階的に整えていくことができます。まずはシンプルな構成から導入し、必要に応じて機能を追加・拡張していくことが、円滑な運用と成功のための重要なポイントとなります。

プラグインを活用して、日常の勤怠業務をよりスマートに

kintoneの大きな魅力のひとつに、「プラグインによる拡張性」が挙げられます。特に勤怠管理の分野では、打刻作業の自動化や外部システムとの連携強化、そして操作性の向上を図るために、プラグインの導入が非常に効果的です。これにより、日々の勤怠管理業務をよりスムーズに、効率良く進めることが可能になります。

よく使われるプラグインの例を紹介します。

・キンコン

ICカードやスマートフォンでの打刻に対応し、勤怠情報を自動でkintoneに連携します。これにより、出退勤の把握や原価・工数管理など、幅広い業務に活用可能です。

・有給休暇管理プラグイン

有給申請アプリと休暇管理アプリを連携させることで、申請・承認・残日数の確認までをkintone上で一元管理できます。

・DataCollect

複数のアプリやフィールドに散らばったデータを一元的に集計・計算できるツールです。出勤・退勤時間や残業時間を集計し、労働状況の把握に役立ちます。

また、勤怠管理における複雑な要件に対応するために、自社で開発したプラグインやJavaScriptによるカスタマイズと組み合わせて利用することも非常に有効です。例えば、フレックス勤務制度や裁量労働制など、一般的な勤怠管理システムでは対応が難しい特殊な条件にも、kintoneであれば柔軟に設計・対応することが可能です。さらに、プラグインの導入は比較的低コストで既存のアプリに機能を追加できるため、限られた開発リソースで運用している企業にとって、大変魅力的な選択肢と言えるでしょう。

まとめ

勤怠管理は企業運営において非常に重要な業務ですが、その運用方法によっては大きな非効率やミスを招くことも少なくありません。そこで、サイボウズが提供する「kintone」を活用することで、自社の業務に最適化された勤怠管理アプリを低コストで導入でき、業務の効率化やミスの削減、さらには情報の一元管理が実現可能となります。さらに、プラグインを利用することで操作性が向上し、より柔軟で使いやすい運用が可能になる点も大きなメリットです。

まずは、現在の勤怠管理における課題をしっかりと洗い出し、kintoneを用いて具体的にどの部分を改善できるかを明確にすることから始めましょう。

売上管理におけるよくある課題とは?

売上管理におけるよくある課題とは?

顧客管理におけるよくある課題とは?

顧客管理におけるよくある課題とは?

kintoneの導入支援サービスとは?

kintoneの導入支援サービスとは?

kintoneのSFAとしての活用方法を解説!

kintoneのSFAとしての活用方法を解説!

kintoneのワークフロー機能とは?

kintoneのワークフロー機能とは?

kintoneで工数管理を行う方法とは?

kintoneで工数管理を行う方法とは?

kintoneをJavascriptカスタマイズでできることとは?

kintoneをJavascriptカスタマイズでできることとは?

kintoneのスケジュール管理で社内調整をスマート化!

kintoneのスケジュール管理で社内調整をスマート化!

kintoneのアプリ連携とは?

kintoneのアプリ連携とは?

kintoneでの予約管理システム構築のポイントを解説

kintoneでの予約管理システム構築のポイントを解説

kintoneでの日報管理が変えるチームの見える化

kintoneでの日報管理が変えるチームの見える化

kintoneでの採用管理で応募~内定を一元化!

kintoneでの採用管理で応募~内定を一元化!

kintoneのプラグインの作り方とは?

kintoneのプラグインの作り方とは?

kintoneで名刺管理を行う方法を解説

kintoneで名刺管理を行う方法を解説

kintoneのタスク管理で業務を効率化

kintoneのタスク管理で業務を効率化

予実管理をkintoneで行うには?

予実管理をkintoneで行うには?