現代のビジネス環境は、目まぐるしい変化と複雑な情報の波にさらされています。企業は日々、膨大なデータを扱い、多岐にわたる業務プロセスを遂行していますが、それらが個別のシステムやツールで分断されていることが少なくありません。部門ごとに最適化されたシステムは、多くの場合、データの「サイロ化」を引き起こし、情報共有の滞りや非効率な業務を招いています。

こうした課題を解決するツールとして、株式会社サイボウズが提供する「kintone(キントーン)」が大きな注目を集めています。kintoneは、プログラミングの知識がなくても業務アプリを簡単に作成できるクラウドサービスであり、柔軟なカスタマイズ性で企業の多種多様な業務に対応します。中でも、kintoneが持つ強力な機能の一つが「アプリ連携」です。

本記事では、このkintoneのアプリ連携機能に焦点を当て、その概要から具体的な活用方法、導入によって得られるメリット、そして連携を構築する際の重要なポイントまでを詳しく解説します。kintoneのアプリ連携を最大限に活用することで、貴社の業務効率化がどのように実現され、ビジネス全体の生産性が向上するのか、その具体的な道筋を探っていきましょう。

kintoneのアプリ連携機能の概要

kintoneにおける「アプリ連携」とは、複数のkintoneアプリ間、あるいはkintoneアプリと外部システム間でデータを自動的、または半自動的にやり取りする仕組みを指します。これにより、これまで個別に管理されていた情報が統合され、業務プロセス全体をスムーズにつなぐことが可能になります。

kintoneのアプリ連携は、大きく分けて以下の2種類があります。

1.kintone標準機能による連携

kintone自体が提供する機能を使って、アプリ間で情報を連携させることができます。

○ルックアップ機能

別のアプリに登録されているレコードから、特定の情報を引用して入力できる機能です。例えば、顧客マスタアプリから顧客情報を引用して、案件管理アプリに自動入力するといった使い方が可能です。これにより、手入力の手間を省き、入力ミスを防ぐことができます。

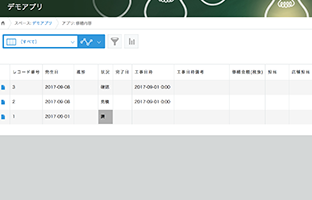

○関連レコード一覧

あるアプリのレコードに関連する別のアプリのレコードを一覧表示する機能です。例えば、顧客情報アプリに、その顧客の過去の案件履歴や問い合わせ履歴を関連レコードとして表示させることができます。これにより、必要な情報を一画面でまとめて確認できるようになります。

○アクション機能

特定のアプリから別のアプリへ、情報を引き継いで新しいレコードを作成する機能です。例えば、問い合わせ管理アプリで受け付けた内容を、そのまま対応履歴アプリに転記してレコードを生成するといった運用が可能です。

2.外部サービスやプラグイン、APIによる連携

kintoneの標準機能だけでは実現が難しい複雑な連携や、kintone以外の外部システムとの連携には、サードパーティ製のプラグインや連携サービス、あるいはkintone APIを用いた開発が必要になります。

○連携サービス

各種SaaS(会計システム、CRM、SFAなど)とkintoneをノーコード/ローコードで連携させるためのサービスが多数提供されています。

○プラグイン

kintoneの機能を拡張する追加プログラムです。特定の連携機能を提供するプラグインも存在します。

○kintone API

プログラミングによってkintone内外のシステムと連携するためのインターフェースです。これにより、既存の基幹システムや自社開発システムとの高度な連携が可能となります。

これらの連携機能を活用することで、これまで手作業で行っていたデータ転記や情報収集の手間が大幅に削減され、業務効率化の大きな推進力となるのです。

kintoneのアプリ連携で実現できる業務効率化のメリット

kintoneのアプリ連携を導入することで、企業は多岐にわたる業務効率化のメリットを享受できます。

●データ入力の手間とミスの削減

最も顕著なメリットは、手作業によるデータ入力の削減です。例えば、営業がSFAアプリに入力した顧客情報が、自動的に契約管理アプリや請求管理アプリに連携されれば、同じ情報を何度も入力する必要がなくなります。これにより、入力にかかる時間だけでなく、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを劇的に低減できます。正確なデータは、その後の業務プロセス全体の信頼性を高めます。

●情報の一元管理とリアルタイム性の向上

連携されたデータはkintone上で一元的に管理されるため、社員は常に最新の情報を参照できるようになります。例えば、顧客からの問い合わせがあった際、顧客管理アプリと問い合わせ履歴アプリが連携していれば、過去の対応履歴や購入履歴を瞬時に把握し、的確な対応が可能になります。これにより、情報検索の手間が省け、顧客満足度の向上にもつながります。経営層もリアルタイムで最新の業績データや進捗状況を把握し、迅速な意思決定を下すことが可能になります。

●業務プロセスの自動化と高速化

アプリ連携は、個々の業務の効率化だけでなく、一連の業務プロセス全体の自動化を促進します。例えば、案件が「契約締結」ステータスになったら自動的に請求データが作成され、経理部門に通知されるといったワークフローを構築できます。これにより、各部門間の連携がスムーズになり、承認や情報伝達の待ち時間が削減され、業務全体のリードタイムを大幅に短縮できます。

●属人化の解消

特定の担当者しか知らない情報や、特定の担当者しかできない業務プロセスは、組織の脆弱性につながります。アプリ連携によって、必要な情報が共有され、業務フローがシステムによって自動化・可視化されることで、業務の標準化が進みます。これにより、担当者の異動や退職があった場合でも、業務が滞ることなく継続でき、組織全体のレジリエンスが向上します。

●既存システムとの連携によるROI最大化

多くの企業は、会計システムや基幹システムなど、すでに投資済みの重要なシステムを運用しています。kintoneのアプリ連携は、これらの既存システムと連携することで、それぞれのシステムの強みを活かしつつ、kintoneで柔軟なフロントエンドや業務プロセスを追加構築することを可能にします。新たなシステムをゼロから開発するよりも、既存資産を有効活用できるため、システム投資の費用対効果(ROI)を最大化できるという大きなメリットがあります。

kintoneアプリ連携の具体的な活用事例

kintoneのアプリ連携は、その柔軟性から様々な業務シーンで活用されています。ここでは、いくつかの具体的な活用事例をご紹介します。

●営業支援(SFA)アプリと顧客管理(CRM)アプリの連携

営業担当者が入力した商談情報や進捗状況が、リアルタイムで顧客管理アプリに反映されます。これにより、顧客ごとに過去の商談履歴、契約状況、問い合わせ履歴などを一元的に把握でき、営業戦略の立案や顧客対応の質向上に貢献します。新規顧客情報も、営業担当が登録するだけで、顧客管理台帳に自動で追加され、二重入力の手間を省きます。

●案件管理アプリと経費精算アプリの連携

プロジェクトや案件ごとに発生する経費を、案件管理アプリから直接、経費精算アプリに連携させることができます。例えば、案件番号と紐付いた状態で交通費や出張費の申請ができるため、経費の発生源が明確になり、承認プロセスもスムーズに進みます。経理部門は案件ごとのコストを正確に把握でき、原価管理の精度が向上します。

●プロジェクト管理アプリとタスク管理アプリの連携

大規模なプロジェクトを管理する際、全体の進捗はプロジェクト管理アプリで把握しつつ、個々のメンバーのタスクはタスク管理アプリで詳細に管理したい場合があります。この両者を連携させることで、プロジェクトのフェーズが進むと、自動的に関連するタスクが生成され、担当者に割り当てられるといった自動化が可能です。メンバーは自分のタスク管理アプリで作業に集中でき、管理者は全体の進捗を把握しやすくなります。

●kintoneと外部会計システムとの連携

kintoneで管理している売上データや請求データを、API連携などを通じて外部の会計システムに自動で取り込むことができます。これにより、手動でのデータ入力やCSVインポートの作業が不要になり、経理業務の負担を大幅に軽減できます。リアルタイムに近い形で財務状況を把握できるため、経営判断のスピードアップにもつながります。

●kintoneと勤怠管理システムとの連携

従業員の基本情報や組織情報などを勤怠管理システムと連携させることで、従業員情報の二重管理をなくし、最新の状態を保つことができます。また、勤怠実績データをkintoneに連携させ、プロジェクトごとの工数管理や、給与計算に必要なデータの集計に活用するといった応用も可能です。

これらの事例はごく一部ですが、kintoneのアプリ連携がいかに多様な業務課題を解決し、効率化に貢献できるかを示しています。

kintoneでワークフローを構築する際のポイント

kintoneで効果的なアプリ連携を構築するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

●連携の目的と対象アプリの明確化

まず、何のために連携するのか、どのような業務課題を解決したいのかを具体的に設定することが重要です。そして、どのアプリとどのアプリを連携させるのか、連携によってどのようなデータが、どのように流れるのかを明確に定義します。漠然とした連携ではなく、具体的なゴールを設定することで、無駄のない設計が可能です。

●データ構造と連携タイミングの設計

連携するデータの種類(数値、テキスト、日付など)、項目名、そしてデータが連携されるタイミング(レコード作成時、ステータス変更時、定期実行など)を詳細に設計する必要があります。特に、データの整合性を保つためには、どのアプリが「正」となるデータを持つのか、マスターデータの考え方を明確にしておくことが不可欠です。

●標準機能での連携の検討から

まずはkintoneの標準機能(ルックアップ、関連レコード一覧、アクションなど)で実現できないかを検討しましょう。これらは最も手軽に導入でき、メンテナンスも容易です。標準機能で要件を満たせない場合にのみ、プラグイン、外部連携サービス、またはAPI開発を検討すると良いでしょう。

●セキュリティと権限設定の考慮

アプリ連携によってデータが広く共有されるため、情報セキュリティには細心の注意を払う必要があります。誰がどの情報にアクセスできるのか、編集権限は誰に与えるのかなど、アクセス権限やレコード閲覧権限を適切に設定することが重要です。外部サービスとの連携では、データの暗号化や認証方法についても確認が必要です。

●スモールスタートと段階的な拡張

最初から完璧な連携を目指すのではなく、まずは最も効果が見込める部分や、比較的シンプルな連携からスモールスタートで始めることをお勧めします。実際に運用しながら課題を見つけ、徐々に連携範囲を広げたり、機能を拡張したりしていくことで、より実用的な連携システムを構築できます。

●専門家やベンダーへの相談

kintoneのアプリ連携は非常に強力ですが、複雑な業務要件や外部システムとの連携が必要な場合は、専門的な知識や開発スキルが必要となることがあります。その際は、kintoneの導入実績が豊富なSIerや、連携ソリューションを提供するベンダーに相談することを検討しましょう。彼らの知見やノウハウを活用することで、より効率的かつ確実に目的を達成できるでしょう。

アプリ連携がもたらす未来の業務スタイル

kintoneのアプリ連携は、単なるITツールの一機能に留まらず、企業全体の業務スタイルを未来へと導く可能性を秘めています。データが部門やシステム間の壁を越えて自由に流れることで、これまで見えなかった業務上のボトルネックが解消され、社員はより本質的な業務に集中できるようになります。

これにより、企業は常に最新の正確なデータに基づいた意思決定が可能となり、市場の変化に迅速に対応できる、より機動的な組織へと変革していくことができます。kintoneのアプリ連携は、業務効率化の先に、新しいビジネスチャンスの創出や、顧客への提供価値の向上といった、より大きなデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための強力な基盤となるでしょう。

まとめ

本記事では、kintoneのアプリ連携機能が、現代の企業が直面する複雑な業務課題をどのように解決し、抜本的な業務効率化を実現するかを解説しました。アプリ連携は、異なるkintoneアプリ間、あるいはkintoneと外部システム間でデータをスムーズに連携させることで、二重入力の排除、情報のリアルタイム共有、業務プロセスの自動化を可能にします。これにより、情報の一元管理が進み、生産性の向上だけでなく、属人化の解消やデータに基づいた迅速な意思決定にも貢献します。kintoneのアプリ連携を効果的に活用することで、貴社の業務はよりスマートに、そして迅速に進化するでしょう。

システムクレイスでは、kintoneの標準機能だけでなく、JavaScriptによるカスタマイズやプラグインを活用した機能拡張など、様々な形でアプリ間の連携を実現して、貴社の業務効率化をサポートします。ぜひシステムクレイスにおまかせください。

士業におけるkintoneの活用方法とは:専門性を活かすための効果的な活用方法を解説

士業におけるkintoneの活用方法とは:専門性を活かすための効果的な活用方法を解説

情報システム部門におけるkintoneの活用方法とは:効果的な活用方法を解説

情報システム部門におけるkintoneの活用方法とは:効果的な活用方法を解説

人事部門におけるkintoneの活用方法:採用からエンゲージメント向上までを支える基盤構築

人事部門におけるkintoneの活用方法:採用からエンゲージメント向上までを支える基盤構築

病院でのkintone活用方法とは:多職種連携と患者満足度を高める情報共有のポイント

病院でのkintone活用方法とは:多職種連携と患者満足度を高める情報共有のポイント

総務部門におけるkintoneの活用方法:バックオフィス改革のポイントを解説

総務部門におけるkintoneの活用方法:バックオフィス改革のポイントを解説

kintoneが実現する持続可能な自治体運営:住民ニーズに応える迅速な業務フロー構築法

kintoneが実現する持続可能な自治体運営:住民ニーズに応える迅速な業務フロー構築法

kintoneで始める「建設業向け」の活用術:現場の無駄を削減

kintoneで始める「建設業向け」の活用術:現場の無駄を削減

製造業におけるkintoneの活用ポイントとは?製造DXの第一ステップ

製造業におけるkintoneの活用ポイントとは?製造DXの第一ステップ

kintoneで実現する、正確でスピーディな請求・入金管理のポイント

kintoneで実現する、正確でスピーディな請求・入金管理のポイント

kintoneで「見える化」する予算管理のポイント

kintoneで「見える化」する予算管理のポイント

kintoneで始める

kintoneで始める kintoneで実現する、ファイル管理の効率化のポイントを解説

kintoneで実現する、ファイル管理の効率化のポイントを解説

kintoneを活用した文書管理のポイント

kintoneを活用した文書管理のポイント

kintoneを活用した備品管理のポイント

kintoneを活用した備品管理のポイント

kintoneで始める

kintoneで始める kintoneで実現する効率的なシフト管理方法とは

kintoneで実現する効率的なシフト管理方法とは