「kintoneを導入して業務改善を進めたいが、自社のリソースだけで設定から運用までできるか不安…」「ライセンス契約はしたものの、ログインしたのは最初の数回だけ。結局、現場ではExcelが使われ続けている…」

kintoneの活用を検討する多くの担当者が、このような悩みを抱えています。専門家のサポートなしに自己流で導入を進めた結果、現場の業務実態に合わないシステムが出来上がり、誰も使わない「宝の持ち腐れ」状態となって、かけた時間とコストが無駄になってしまうケースは少なくありません。kintone活用の成否は、最初の導入設計で9割が決まると言っても過言ではないのです。

この記事では、kintone導入支援サービスを活用することで、なぜ最短ルートで業務改善が成功するのか、その具体的なメリットと、自社に最適なパートナーを見つけるための選定ポイントを、実例を交えながら分かりやすく解説します。専門家の力を借りることが、いかに賢い投資であるかがご理解いただけるはずです。

なぜ?kintone導入で多くの企業が直面する「3つの壁」

kintoneは非常に優れたツールですが、そのポテンシャルを最大限に引き出すには、いくつかの乗り越えるべきハードルが存在します。多くの企業が自社だけで導入を進めようとしてつまずくポイントを「3つの壁」として、より深く見ていきましょう。

壁1:「目的設定」の壁 - 誰の、何の課題を解決するのか?

最もよくある失敗が、「何のためにkintoneを導入するのか」という目的が曖昧なまま、「とりあえず便利そうだから」「DXを進めなければ」といった漠然とした理由で導入してしまうケースです。特に、情報システム部門や経営層が主導で導入を進め、現場の業務を深く理解しないまま「良かれと思って」システムを構築してしまうと、現場からは「今のやり方の方が早い」「入力項目が多すぎて面倒」「そもそもこのデータ、何に使うんですか?」といった厳しい声が上がり、使われなくなってしまいます。

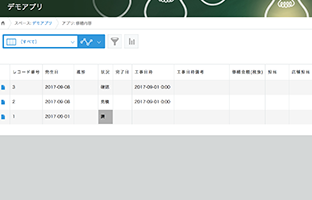

例えば、マネージャーが「案件の進捗を管理したい」という目的で、Excelの項目をそのままkintoneアプリに再現したとします。しかし、現場の営業担当者にとっては、外出先から入力しにくい、既存の顧客リストと連携していないなど、かえって手間が増えるだけのシステムになってしまうのです。ゴールが不明確なため、どの業務からアプリ化すべきか優先順位がつけられず、あれもこれもと手を出し、結局どれも中途半端になってプロジェクトが迷走してしまうのです。

壁2:「技術・知識」の壁 - 標準機能の奥深さとカスタマイズの罠

kintoneはプログラミング不要でアプリを作成できるのが魅力ですが、そのポテンシャルを100%引き出すには、やはり機能に関する深い知識や、時にはJavaScript等を使った高度なカスタマイズが必要になります。「やりたいことは明確なのに、どう設定すれば実現できるのか分からない」「標準機能だけでは、自社の複雑な業務フローにフィットしない」といった技術的な壁です。

例えば、複数のアプリをまたいだデータ集計(クロス集計)や、案件と顧客情報を紐づけるルックアップ機能、役職に応じた細やかなアクセス権設定、そして業務を劇的に効率化するプラグインの選定と設定、さらには基幹システムとのAPI連携など、専門的な知識がなければ実現が難しい要件に直面し、「kintoneではできない」と活用を諦めてしまうのです。これは、ツールの限界ではなく、知識の限界であることがほとんどです。

壁3:「社内浸透」の壁 - 変化への抵抗という名の「人間」の壁

これが最大の壁かもしれません。どんなに素晴らしいアプリを構築しても、実際にそれを使う現場の従業員に受け入れられなければ、業務改善は実現しません。「新しいツールの操作を覚えるのが面倒」「今までのやり方を変えたくない」「どうせまたすぐ使われなくなる」といった、変化に対する人間の自然な抵抗感は想像以上に根強いものです。丁寧なマニュアルをPDFで配布するだけでは不十分です。

なぜなら、多くの人はマニュアルを読まないからです。導入の目的を共有し、「なぜこれをやるのか」という背景を伝え、具体的な操作方法をハンズオン形式でレクチャーし、そして何より「これを使うと、あなたの仕事がこう楽になる」という活用メリットを一人ひとりに実感してもらう。こうした計画的な「チェンジマネジメント」の視点がなければ、結局Excelや紙の運用に逆戻りしてしまうケースは後を絶ちません。

専門家と伴走する!kintone導入支援サービス活用の3大メリット

前述した「3つの壁」を乗り越え、kintone導入を成功に導く強力なサポーターが「導入支援サービス」です。それはまるで、地図だけを渡されて山に登るのではなく、経験豊富な登山ガイドと一緒に頂上を目指すようなものです。専門家と伴走することで得られる3つの大きなメリットをご紹介します。

メリット1:最短ルートでの業務改善実現

導入支援の専門家は、様々な業種・業界で数多くの企業の業務改善に携わってきたプロフェッショナルです。彼らは、客観的な第三者の視点で現在の業務プロセスをヒアリングし、自社では当たり前だと思っていた非効率な作業や、気づかなかった根本的な課題を的確に抽出してくれます。例えば、「案件の進捗管理をしたい」という要望に対し、ヒアリングを深める中で「実は、見積作成に時間がかかりすぎていることが、営業活動全体のボトルネックになっている」という真の課題を発見することがあります。自社だけで進めると、非効率なプロセスをそのままkintoneに置き換えるだけになりがちですが、専門家は豊富な経験から、より効果的な業務フローそのものを提案してくれます。これにより、手戻りや失敗のリスクを最小限に抑え、最短ルートで成果を出すことが可能になります。

メリット2:自社の貴重なリソース(人材・時間)の節約

担当者がkintoneの機能学習やアプリ構築、マニュアル作成、社内調整などに費やす膨大な時間を大幅に削減できます。特に、専任の情報システム部門がない企業や、DX担当者が他の重要業務と兼務している場合、その効果は絶大です。専門家にアウトソースすることで、本来、営業や開発、企画といったコア業務に集中すべき社員が、何十時間、何百時間もかけて不慣れなシステム構築に時間を費やすといった本末転倒な事態を防ぎます。これは、単なる時間削減だけでなく、社員のモチベーション維持や、企業全体の生産性向上に大きく貢献する、戦略的なリソース配分と言えるでしょう。

メリット3:高度なカスタマイズと「自走」できる体制の構築

標準機能だけでは実現できない複雑な要件も、プラグインの活用やJavaScriptカスタマイズによって実現可能です。例えば、「既存の会計システムとデータを連携させたい」「複雑な条件分岐を持つ承認フローを自動化したい」といった高度な要望にも応えることができます。また、優れた支援会社は、単にシステムを「作って終わり」ではありません。導入後に自社の力で運用・改善していける「自走(内製化)」を見据え、担当者向けのトレーニングや、実践的な伴走支援まで行ってくれます。それは、魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えるようなもの。「このドロップダウンの選択肢を一つ追加したい」といった軽微な修正は自社で完結できるように、アプリの構造や設定の考え方をレクチャーしてくれます。これにより、長期的な視点で会社の資産となるノウハウを蓄積できるのです。

失敗しない!自社に合った導入支援パートナーの選び方【5つのチェックポイント】

導入支援サービスの価値は理解できても、「どの会社に頼めばいいのか分からない」という方も多いでしょう。ここでは、自社に最適なパートナー、つまり事業の成功を共に喜べる「仲間」を見つけるための、具体的な5つのチェックポイントをご紹介します。

ポイント1:実績と専門性

まず確認すべきは、その会社の導入実績です。単に件数が多いだけでなく、自社と同じ業種・業界、あるいは同じような課題を抱えていた企業での実績が豊富かを確認しましょう。Webサイトで具体的な導入事例が公開されていれば、「導入前の課題」「導入後の成果(定量的・定性的な効果)」まで読み込みます。業務への深い理解が期待でき、的確な提案に繋がります。また、サイボウズ社が公式に認定する「オフィシャルパートナー」であるかは最低限の基準とし、可能であればkintoneの高度な知識を証明する認定資格(アプリデザインスペシャリスト等)を持つ担当者が在籍しているかも、専門性を測る客観的な指標になります。

ポイント2:支援の範囲と料金体系

「どこからどこまでサポートしてくれるのか」という支援の範囲は、事前に必ず確認しましょう。良いパートナーは、業務課題のヒアリングから始まり、要件定義、プロトタイプ(試作品)作成、アプリ構築、既存Excelなどからのデータ移行、利用者向けのマニュアル作成や研修会、そして導入後の保守・運用サポートまで、ワンストップで対応してくれます。料金体系も、プロジェクト単位での一括請負契約か、月額での伴走支援契約かなど、会社によって様々です。自社の予算や、「まずは小さく始めたい」「長期的に相談しながら進めたい」といった希望に合うプランがあるかを確認しましょう。

ポイント3:コミュニケーションの質

システム導入は、支援会社の担当者との二人三脚で進みます。そのため、担当者との相性は非常に重要です。良いパートナーは、技術の話をする前に、まずあなたの会社のビジネスや業務の課題を深く、そして真剣に理解しようと努めます。無料相談などの場で、「なぜその業務が必要なのですか?」「その帳票は誰が、何のために見ているのですか?」といった、本質的な質問をしてくれるかどうかが一つの見極めポイントです。専門用語を多用せず、こちらの意図を汲み取って分かりやすい言葉で説明してくれるか、実際にコミュニケーションを取って確かめることを強くお勧めします。

ポイント4:提案力と開発力

こちらの要望をただ言われた通りに形にするだけでなく、「お客様の業務であれば、その機能は標準機能でこのように実現できますよ」「ご要望の機能は複雑になりますが、業務プロセスを少し変えれば、もっとシンプルな形で大きな効果が出せますよ」といった、プラスアルファの提案をしてくれるかは、良いパートナーを見極める上で非常に重要なポイントです。標準機能で実現できない要件が出てきた場合に、様々なプラグインや各種連携サービス、JavaScriptカスタマイズといった技術的な引き出しを多く持っているかどうかも、その会社の開発力を示す重要な指標となります。

ポイント5:導入後のサポート体制

kintoneは導入して終わりではなく、使いながら改善を重ねていく「成長するシステム」です。そのため、導入後のサポート体制は極めて重要です。運用していく中で必ず出てくる「この項目を少し修正したい」「新しいメンバーへの研修をお願いしたい」といった日々の疑問や要望に、迅速かつ丁寧に対応してくれるサポート体制があるかを確認しましょう。「専任の担当者がつくのか」「サポートの応答時間はどれくらいか」「問い合わせ方法は電話、メール、チャットなど何が使えるのか」といった具体的な点まで確認し、長期的な視点で安心して付き合えるパートナーを選びましょう。

まとめ

kintoneは、正しく活用すれば、会社の業務を劇的に改善する非常に強力なツールです。しかし、それは魔法の杖ではありません。そのポテンシャルを100%引き出すためには、「何のために導入するのか」という明確な目的設定、業務にフィットさせるための技術的な知識、そして全社で使いこなすための社内浸透という、この記事でご紹介した「3つの壁」を乗り越える必要があります。

自社だけでこれらの壁に立ち向かうのは、決して簡単ではありません。だからこそ、お客様のビジネスを深く理解し、同じゴールを目指して伴走してくれる信頼できるパートナーの存在が、kintone活用の成否を分けるのです。

システムクレイスでは、この「3つの壁」を乗り越えるための具体的な支援を提供しています。お客様との対話を通じて明確なゴールを設定(目的設定の壁)し、豊富な知識と経験で最適なアプリを構築(技術・知識の壁)、そして現場の皆様が「便利になった」と実感できるまで丁寧なトレーニングとサポートで定着(社内浸透の壁)をご支援します。kintone導入を単なるツール導入で終わらせず、真の業務改革へと繋げるために、ぜひ一度システムクレイスまでお問い合わせください。

士業におけるkintoneの活用方法とは:専門性を活かすための効果的な活用方法を解説

士業におけるkintoneの活用方法とは:専門性を活かすための効果的な活用方法を解説

情報システム部門におけるkintoneの活用方法とは:効果的な活用方法を解説

情報システム部門におけるkintoneの活用方法とは:効果的な活用方法を解説

人事部門におけるkintoneの活用方法:採用からエンゲージメント向上までを支える基盤構築

人事部門におけるkintoneの活用方法:採用からエンゲージメント向上までを支える基盤構築

病院でのkintone活用方法とは:多職種連携と患者満足度を高める情報共有のポイント

病院でのkintone活用方法とは:多職種連携と患者満足度を高める情報共有のポイント

総務部門におけるkintoneの活用方法:バックオフィス改革のポイントを解説

総務部門におけるkintoneの活用方法:バックオフィス改革のポイントを解説

kintoneが実現する持続可能な自治体運営:住民ニーズに応える迅速な業務フロー構築法

kintoneが実現する持続可能な自治体運営:住民ニーズに応える迅速な業務フロー構築法

kintoneで始める「建設業向け」の活用術:現場の無駄を削減

kintoneで始める「建設業向け」の活用術:現場の無駄を削減

製造業におけるkintoneの活用ポイントとは?製造DXの第一ステップ

製造業におけるkintoneの活用ポイントとは?製造DXの第一ステップ

kintoneで実現する、正確でスピーディな請求・入金管理のポイント

kintoneで実現する、正確でスピーディな請求・入金管理のポイント

kintoneで「見える化」する予算管理のポイント

kintoneで「見える化」する予算管理のポイント

kintoneで始める

kintoneで始める kintoneで実現する、ファイル管理の効率化のポイントを解説

kintoneで実現する、ファイル管理の効率化のポイントを解説

kintoneを活用した文書管理のポイント

kintoneを活用した文書管理のポイント

kintoneを活用した備品管理のポイント

kintoneを活用した備品管理のポイント

kintoneで始める

kintoneで始める kintoneで実現する効率的なシフト管理方法とは

kintoneで実現する効率的なシフト管理方法とは